Introducción.

Desde mediados de los noventa, Colombia, al

igual que varios países de América Latina y el

Caribe, emprendió importantes esfuerzos para

medir y estudiar los procesos de innovación a

través de encuestas de innovación y desarrollo

tecnológico. El primer ejercicio de este tipo en la

región, se remonta a finales de la década de los

ochenta en Uruguay; no obstante, es tan sólo

a partir del año 2000 cuando comienza a generalizarse

su aplicación, hecho sin duda influenciado

por las discusiones teóricas y metodológicas

en torno a la publicación del Manual de

Bogotá (Jaramillo, 2000), así como por los avances

registrados en las sucesivas revisiones del

Manual de Oslo (OECD, 2005) y de la Community

Innovation Survey (CIS) en Europa.

El Manual de Bogotá, considerado un hito en la

formulación conceptual de los procesos de desarrollo

tecnológico e innovación en América Latina

y el Caribe, buscó responder a tres preguntas

fundamentales: ¿Por qué medir los procesos

innovativos? ¿Qué medir? y ¿Cómo hacerlo? Respecto

al primer interrogante, el Manual plantea

que las encuestas de innovación constituyen una“base fundamental para el diseño y evaluación

de las políticas destinadas a fortalecer los sistemas

de innovación (SI) y a apoyar las acciones

de las firmas tendientes al mejoramiento de su

acervo tecnológico” (Jaramillo, Lugones y Salazar,

2000, 11).

Transcurrida casi una década desde la publicación

del Manual de Bogotá y dada la existencia

de una amplia trayectoria de algunos países latinoamericanos3

en la aplicación de tres a cuatro

ediciones de encuestas de innovación, se evidencia

una creciente necesidad de evaluar en la

región las experiencias y los logros tanto en la

implementación, como en el uso de las encuestas

de innovación, además, su impacto en el diseño

y evaluación de la política pública en Ciencia,

Tecnología e Innovación (CTI).

El tema de la utilización e impacto de las encuestas

de innovación sobre las políticas de CTI, no

es sólo una preocupación que atañe al caso latinoamericano,

también lo es para otras regiones

como Europa. Trabajos como los de Anthony

Arundel (2007: 47-64) han mostrado que a

pesar de la extensa trayectoria en la aplicación

de la CIS, ésta no ha logrado impactar ampliamente

la toma de decisiones de política en innovación. Entre los principales obstáculos encontrados

por el autor para el uso de las CIS en la

formulación de políticas, están: los débiles vínculos

existentes entre la comunidad política, las

agencias estadísticas y la comunidad académica;

la ausencia de indicadores y análisis relevantes

para nuevas necesidades de política en un

entorno dinámico (por ejemplo, innovación en

comercialización y colaboración), y finalmente,

la persistencia en el uso de indicadores tradicionales

de investigación y desarrollo por parte de

la comunidad política, lo cual puede atribuirse a

un predominio del modelo lineal.

En el caso latinoamericano, este tipo de inquietudes

sobre el grado de utilización de las encuestas

de innovación y su impacto, animaron la realización

de un proyecto regional para América

Latina denominado Consulta a Tomadores de Decisión en Políticas Públicas de Ciencia, Tecnología

e Innovación sobre sus fuentes de información,

coordinado por la Agencia Nacional de

Investigación e Innovación (ANII) del Uruguay,

en colaboración con el Centro Redes de Argentina,

la Universidad de Chile, la Universidad de la

República de Uruguay y el Observatorio Colombiano

de Ciencia y Tecnología. Su objetivo consistió

en indagar si las encuestas de innovación

en los países de América Latina y el Caribe son

consideradas un insumo central por parte de la

comunidad de tomadores de decisión para diseñar,

hacer seguimiento y evaluar las políticas de

CTI. También buscó identificar las fuentes de

información existentes, sustitutas o complementarias

a las de la encuesta, que sustentan dichas

acciones.

Para contar con información de alcance regional

y comparable, la investigación incluyó cuatro

países latinoamericanos que cuentan con trayectoria

en la realización periódica de encuestas

de innovación, como: Argentina, Chile, Uruguay

y Colombia. En cada país se realizaron investigaciones

de carácter cualitativo, a través de

entrevistas a representantes de instituciones

directamente relacionadas con el diseño e implementación

de políticas de fomento de la CTI. Los resultados del proyecto se presentaron en el

taller Del Indicador al Instrumento: Aporte de las

Encuestas de Innovación al Diseño de Políticas

Públicas (ANII-RICYT), que tuvo lugar en Montevideo,

en septiembre de 2009.

En el presente trabajo se presentan los resultados

de esta investigación para el caso colombiano,

así como los desafíos del país frente a las

necesidades que se han evidenciado en la región

en materia de medición de la innovación. Con

ello se busca contribuir a la definición de estrategias que permitan mejorar el aprovechamiento

de tales encuestas como insumo en el diseño y

evaluación de políticas públicas.

En la primera sección se muestran los antecedentes

de Colombia en la aplicación de encuestas de innovación;

en la segunda parte, se presenta el análisis

descriptivo de los principales resultados de la consulta

sobre el uso de las encuestas de innovación, a tomadores

de decisión en políticas públicas de Ciencia, Tecnología

e Innovación en Colombia; en la tercera, las

reflexiones sobre el caso colombiano en comparación

con la experiencia latinoamericana, y en la cuarta yúltima, se presentan los retos a futuro para los países

de América Latina para mejorar los procesos de

medición de la innovación.

1. Las encuestas de innovación y la

política pública de CTI en Colombia.

El primer esfuerzo por abordar la medición de

los procesos de innovación en la industria manufacturera

en Colombia, se remonta al año 1996

con la Primera Encuesta de Desarrollo Tecnológico

en el Establecimiento Industrial Colombiano

(EDT), adelantada por el Departamento

Nacional de Planeación (DNP) con el apoyo de

Colciencias; su orientación conceptual y metodológica

se basó en el Manual de Oslo y su

similar chilena de ese momento. Mediante este

primer ejercicio fue posible caracterizar los procesos

de innovación de las empresas industriales

del país y encontrar diferencias entre sí según

el grado de innovación alcanzado, el tamaño,

el sector industrial o región geográfica (DNP y

Colciencias, 1997; Durán, Ibáñez, Salazar y Vargas,

1998b y 1998a).

Sólo hasta 2003, después de una larga discontinuidad

en la aplicación de la encuesta y teniendo

como marco de referencia las recomendaciones

del recién publicado Manual de Bogotá, se

retoman las iniciativas encaminadas a medir la

innovación, en particular, con la realización de

la Prueba piloto de la Segunda Encuesta Nacional

de Desarrollo Tecnológico en la Industria

Manufacturera Colombiana, por parte del OCyT,

Colciencias y el DNP, que sirvió de base para que

posteriormente, en 2005, se realizara la Segunda

Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica

(EDIT 2) objeto principal del presente trabajo4. La

EDIT 2 resultó del trabajo mancomunado entre

el DNP, Colciencias y el Departamento Administrativo

Nacional de Estadística (DANE). Esto

significaría la institucionalización del proceso de

realización de las encuestas de innovación en el

país en cabeza de una agencia nacional de estadística,

y a partir de allí, el establecimiento de

su periodicidad bianual. Esta encuesta tuvo una

cobertura censal dirigida a las empresas industriales

que funcionan en el país, de acuerdo con

el grado de concentración y el marco utilizado

por la Encuesta Anual Manufacturera (EAM)5. En

este mismo año (2005), la Cámara de Comercio

de Bogotá, con el apoyo técnico del OCyT, aplicó

la Encuesta de Innovación y Desarrollo Tecnológico

para Bogotá y Cundinamarca (EIByC)

(Malaver y Vargas, 2006).

En 2006, el DANE y el DNP llevaron a cabo el

primer ejercicio de medición de la innovación

en el sector servicios, aplicada a un directorio

de empresas de 15 subsectores (DANE, Boletín de prensa, 2008), asimilando la experiencia, los

conceptos y metodologías utilizadas para medir

la innovación en la industria manufacturera. Finalmente, en 2007 se llevó a cabo la Tercera

Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica

(EDIT 3) que siguió prácticamente los mismos

planteamientos conceptuales, metodológicos y

de operación de la segunda.

2. Resultados de la consulta.

2.1. Las entrevistas.

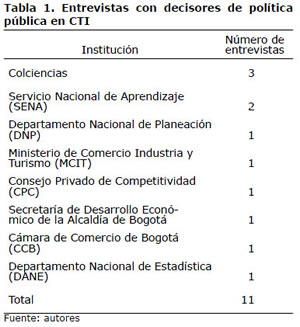

Con el fin de identificar el valor y el uso de las

encuestas de innovación en la política pública de

Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) se condujeron

entrevistas semiestructuradas a diez personas,

de los niveles política y técnico, vinculadas a

las instituciones responsables de la formulación,

evaluación o ejecución de la política pública de

CTI, tanto del nivel nacional como local (Bogotá-

Cundinamarca)6 (tabla 1). Así mismo, con el

objetivo de ampliar la información sobre temas

técnicos de la encuesta manifestados por los

formuladores de política, se entrevistó a un

funcionario del DANE cercano al proceso de

diseño y operacionalización de las encuestas

de innovación7

De acuerdo con la guía de la investigación elaborada

por la ANII y la RICYT, se diseñó el análisis

cualitativo para abordar dos temas principales:

encuestas de innovación y fuentes de

información utilizadas.

La indagación se enfocó en la EDIT2, dado que

esta encuesta ha tenido un uso más amplio y

a que en el momento que se llevaron a cabo

las entrevistas (julio-septiembre de 2009), los

resultados de la encuesta de innovación de 2007

no habían sido publicados. Una vez realizadas

las entrevistas se procedió a su trascripción

para ser analizadas con ayuda de un software de

análisis cualitativo.

Preguntas principales de la entrevista:

a. ¿Qué resultados o qué información de las

Encuestas de Innovación (EI) han sido los

que más ha usado para la toma de decisiones

en políticas de fomento a la CTI? ¿Con

qué objetivos usa esa información?

b. ¿Qué métodos aplica para interpretar la

información que surge de las EI? ¿Qué

tipos de procedimientos administra Ud. o

su equipo para transformar el dato en un

insumo?

c. ¿Cuáles son los principales factores que

facilitan u obstaculizan el uso de las EI

como insumo en el diseño de políticas

públicas?

d. ¿Hay algún área de política clave que usted

piense está débilmente atendida por los

indicadores de innovación? ¿Hay algún tipo

de dato específico con el que usted quisiera

contar a partir de las Encuestas de Innovación?

e. En su opinión, para el diseño de las políticas

públicas ¿tienen más peso y validez

como insumo, los indicadores cuantitativos

o la información que proviene de los análisis

cualitativos?

f. ¿Cuáles son las fuentes de información

complementarias a las EI en las que se

basa la toma de decisiones de diseño y

evaluación de políticas públicas en CTI? |

El diseño de la investigación se basó en la literatura

sobre uso de la investigación social en

las políticas públicas, que tiene como uno de

sus principales objetivos de estudio los determinantes

que afectan el contacto entre oferta y

demanda de la investigación: “La oferta importa:

a veces la investigación social disponible es más

relevante, está mejor comunicada y llega más a

tiempo a las manos de los policy-makers (formuladores

de política) que otras. La demanda también

importa: no todos los policy-makers tienen

la misma propensión a buscar y emplear insumos

técnicos. La conformación específica de la

zona de intersección entre oferta y demanda es

decisiva: algunas veces el “puente” entre ambas

orillas es más amplio y transitable que otras. Redes con participación de expertos y thinktanks

constituyen knowledge brokers (intermediarios

de conocimiento) fundamentales” (Baptista

B., et al, 2009: 15).

2.2. Valoración y uso de las encuestas de

innovación.

En general, se puede afirmar que los tomadores

de decisión de política entrevistados conocen

las encuestas de innovación y las consideran un

insumo importante para la formulación de políticas

públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación,

salvo algunas excepciones. Los factores señalados

por los tomadores de decisión a favor del

uso de la segunda encuesta, se relacionan con

su amplia cobertura (censo como tipo de investigación

estadística), la institucionalización del

ejercicio de recolección de información en cabeza

de la agencia nacional de estadística (DANE), así

como el aprendizaje y la acumulación de capacidades

en las instituciones involucradas. Además,

la aplicación de la encuesta fue el resultado

de un ejercicio concertado y participativo, que

asegura que los resultados de las encuestas se

ajusten a las necesidades de la política de CTI.

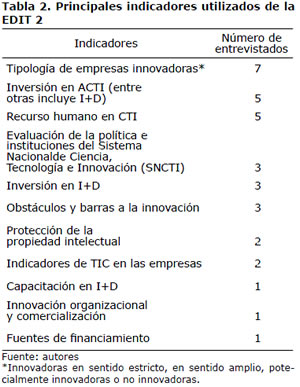

A pesar de lo anterior, solamente un número limitado

de indicadores derivados de la encuesta son

utilizados con amplitud por la comunidad de política,

lo que señala un problema de subutilización

con respecto al potencial de las encuestas de innovación8.

Usualmente, estos corresponden a indicadores

tales como tipologías de empresas innovadoras,

inversión en Actividades de Ciencia Tecnología e

Innovación (ACTI) y formación del recurso humano

en actividades de I+D (tabla 2). Tales indicadores

son examinados por sectores industriales y por

tamaño de la firma, con particular preferencia

hacia la identificación de problemas asociados

con la micro, pequeña y mediana empresa, considerado

como uno de los grupos objetivos de

mayor importancia para la política de CTI.

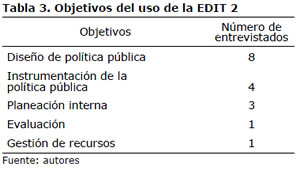

En términos de los objetivos de uso de los indicadores,

casi todos los consultados coincidieron

en señalar que la principal utilidad de las

encuestas de innovación consiste en su aporte

como insumo al diseño o rediseño de la política

pública (tabla 3). Sin embargo, de la lectura de

las entrevistas y los ejemplos de aplicación, se

entiende que el aporte de la EDIT 2 al diseño de

la política es limitado, puesto que su información

se utiliza en mayor medida para hacer diagnósticos

sobre la situación general de los procesos de

innovación y menos para establecer criterios con

respecto a la instrumentalización de la política

(ej. identificar la población objetivo de un programa,

proyecto o fondo).

Tan sólo en un caso se utilizaron los datos de

la EDIT 2 para evaluar el impacto de la política

pública9. Ninguno de los consultados planteó su

uso para hacer seguimiento, lo cual se puede

explicar porque hasta el momento no se cuenta

con los resultados de la tercera versión de la

encuesta realizada en el 2007 y, por lo tanto,

aunque existe el interés, no se ha podido hacer

análisis de tipo dinámico.

Varios de los consultados observaron que los

resultados de la EDIT 2, junto con otro tipo de

datos, apoyaron la elaboración de documentos

de política pública en CTI en diversos ámbitos,

tales como el apoyo a la pequeña y mediana

empresa, los planes nacionales y locales de desarrollo,

las políticas de competitividad y la política

de investigación e innovación local y nacional.

No obstante, los consultados expresan que estos

datos no necesariamente son visibles o se hace

referencia explícita en los documentos de política

señalados.

Acerca de los métodos de análisis utilizados, los

tomadores de decisión parecen estar más interesados

en indicadores básicos y de evaluación

comparativa (benchmarking), que en análisis

econométricos o análisis estadísticos detallados;

esto puede explicarse por tres razones: (i) la

baja capacidad de las instituciones en relación a

los recursos de tiempo y personal para analizar

la información; (ii) las restricciones en el acceso

de la información y los trámites requeridos, que

constituyen un factor de desmotivación para

quienes pretendan hacer este tipo de análisis,

y (iii) el escaso esfuerzo de los académicos por

traducir los hallazgos de los análisis econométricos

para su mejor entendimiento y las reservas

que existen sobre sus resultados por los fuertes

supuestos que soportan los modelos construidos.

En síntesis, la Encuesta de Innovación se usa

más para el diseño y rediseño de políticas e instrumentos

de CTI, que para el monitoreo y evaluación,

lo que además evidencia un grado de

inmadurez importante de este último proceso. El

desafío más complejo de todos es el de generar

un mecanismo de toma de decisiones en las políticas

públicas que incorpore sistemáticamente (y

no en un momento aislado) insumos de investigación

social.

2.3. Obstáculos al uso de las encuestas de

innovación.

Los obstáculos a la utilización y aprovechamiento

de las encuestas de innovación se pueden agrupar

en problemas de oferta, de demanda, y de

la articulación entre éstas (Baptista, 2009: 24).

Conforme a tal categorización, se presenta un

análisis de los principales factores que limitan

el uso de las encuestas de innovación señalados

por los entrevistados.

2.3.1. Problemas de oferta.

Los problemas de

oferta se refieren al acceso a los resultados y las

bases de datos de las encuestas, la difusión de

sus resultados, la calidad y confiabilidad de la

información, el diseño del formulario, así como la

frecuencia y oportunidad en su realización.

Más que problemas de acceso a las bases de

datos de las encuestas, la principal dificultad

de este tipo reside en los obstáculos que existen

para hacer cruces con otras bases de datos

como la EAM, con el fin de obtener indicadores

de desempeño productivo a nivel de microdata,

que permitan medir el impacto de la innovación

sobre esos factores. En la EDIT de 2005

no se incluyeron preguntas relacionadas con el

desempeño productivo, como sí se había hecho

en la primera Encuesta de Desarrollo Tecnológico

(EDT) de 1996 y otras encuestas internacionales,

con el fin de favorecer el cruce y la complementación

de información, cuidar la reserva

estadística y no duplicar información para evitar

incomodar al empresario. Algunos entrevistados

plantean la necesidad de incluir variables básicas de

desempeño productivo en las encuestas, como las

ventas, el valor agregado y la inversión; mientras

que otros plantean la necesidad de generar mecanismos

que faciliten estos cruces de información.

Entre los obstáculos de mayor efecto sobre el uso

de las encuestas de innovación, está la escasa

difusión de los resultados de la encuesta, señalado

por siete de los entrevistados. En primer

lugar, se arguyó que la difusión de los resultados

de las encuestas realizadas hasta el momento

no ha logrado impactar ampliamente el conocimiento

sobre el tema. En segundo término, se

señaló que el lenguaje utilizado para la traducción

de resultados no es el mejor para llegar a un

público más amplio de la comunidad política y de

los empresarios. Como estrategias para superar

estas dificultades, algunos consultados plantearon

la necesidad que desde el DANE, en conjunto

con otras instituciones, se implementen estrategias

divulgativas que permitan dar un mayor

reconocimiento social al tema de la innovación

y generar procesos de rendición de cuentas a

través de éstas.

Varios entrevistados observaron que la brecha

que existe entre la aplicación de la encuesta y

la publicación de los resultados constituye una

fuerte limitación al uso de este instrumento. Las

demoras en la entrega de los resultados pueden

minar la utilidad de las encuestas de innovación

para apoyar el seguimiento, la evaluación

y el rediseño de los instrumentos de política de

manera oportuna y sistemática. Por otra parte,

algunos de los entrevistados plantearon que la

EDIT debería aplicarse anualmente, justamente

atendiendo la preocupación de la rápida obsolescencia

de las encuestas de innovación; según

el DANE, esta situación refleja, en parte, la dificultad

de realizar operativos conjuntos para

diferentes encuestas, que retrasan la respuesta

de los empresarios al aumentar el esfuerzo que

tienen que hacer para contestar varios requerimientos

de manera simultánea.

Resulta paradójico que aunque los usuarios de

las encuestas asignan un gran valor a las EDIT

como insumo central para la toma de decisiones

de política pública, existe cierta desconfianza

en parte de la información capturada por las

encuestas (ej. inversión en ACTI), que surge del

conocimiento de los entrevistados sobre la existencia

de algunas deficiencias en el diseño y la

operación de la EDIT 2.

Las críticas realizadas por los entrevistados al

diseño del formulario, más que sobre el contenido

o temáticas de la encuesta, radican en las

discrepancias con respecto a la estructura adoptada

para la misma, que al ser de tipo matricial

agregó demasiada complejidad al instrumento,

lo cual dificulta su diligenciamiento por parte

de los empresarios, así como su lectura y procesamiento

posterior por parte de sus usuarios

(comunidad política y académica)10. En últimas,

esto derivó en un formulario poco lógico y con

un detalle excesivo, lo cual, sumado a los problemas

relacionados con la dificultad de las empresas

para entender un tema tan complejo como

es la innovación —y por tanto de contestar adecuadamente

las preguntas—, ha derivado en la

percepción de una baja calidad de ciertos resultados

y un problema de subregistro en variables

importantes como la inversión en ACTI.

2.3.2. Problemas de demanda.

La falta de

valoración de las encuestas de innovación no

parece ser, en general, un gran obstáculo a su utilización

como insumo para la toma de decisiones;

no obstante, en las instituciones usuarias existen

dificultades relacionadas con insuficientes recursos

y baja capacidad técnica para transformar

la información en insumos de política; la ausencia

de una cultura organizacional que asigne un

amplio valor a este tipo de ejercicios, y una subutilización

de la información contenida en las

encuestas. Entre las estrategias para revertir

estas dificultades, algunos entrevistados plantearon

la necesidad de constituir una capacidad

interna para procesar las encuestas, la sensibilización

a funcionarios sobre la utilidad de las

encuestas de innovación y el establecimiento

de canales de comunicación permanentes con la

comunidad académica para que los resultados

que esta genera sean aplicables a la elaboración

de políticas.

2.3.3. Confluencia entre oferta y demanda.

Uno de los inconvenientes señalados por los

entrevistados es la falta de canales efectivos y

permanentes de comunicación y coordinación

interinstitucional entre la comunidad política y

las agencias estadísticas, que permitan un adecuado

procesamiento o traducción de los resultados

de la encuesta, ya sea en términos de

cuadros de salida, estadísticas o estudios adaptados

a las necesidades de política específicas.

Con respecto al tema de traducción de resultados,

que en general lo hace la comunidad académica

a través de estudios en profundidad, se

hace necesario generar canales más expeditos

de coordinación y comunicación para encauzar la

investigación hacia su mayor alineación con las

demandas de la comunidad política.

2.4. Demandas de información.

Con respecto a las temáticas de la encuesta que

se encuentran débilmente atendidas, las personas

entrevistadas hicieron referencia a la importancia

de mejorar los indicadores asociados con

la tipología de empresas innovadoras y perfeccionar

la información recogida sobre temas como:cooperación entre actores del SNCTI, impacto

de la innovación e innovación organizacional

y comercialización.

Según uno de los consultados el indicador de

tipologías de empresas innovadoras actualmente

utilizado impide distinguir lo que realizan las firmas

innovadoras frente a las que no lo hacen,

en la medida que se utilizan tanto resultados

como actividades para construir el indicador.

Cabe aclarar, que la definición de firma innovadora

adoptada por Colombia está basada en las

recomendaciones del Manual de Bogotá, donde

se contempla la medición de la innovación como

proceso11 y no sólo como un resultado o medida

de éxito, que busca capturar las especificidades

de los procesos de innovación en América Latina

frente a lo que sucede en países en desarrollo.

Varias de las personas interrogadas plantearon

la necesidad de mejorar la medición de la

cooperación entre diversos actores del SNCTI,

sus objetivos, formas y resultados. La medición

de la cooperación es un problema general de las

encuestas de innovación a nivel internacional,

en la medida que éstas se centran más en las

empresas individuales que en redes colaborativas

como unidad de análisis, lo que limita su

valor para recolectar datos sobre la difusión del

conocimiento y la tecnología (Arundel y Bordoy,

2005, 118).

En cuanto al tema de la innovación organizacional

y comercialización, algunos consultados plantean

que es necesario dedicar mayores esfuerzos

a la conceptualización de este tipo de innovaciones;

en particular, se señaló que sería adecuado

que se incluyan en la encuesta preguntas sobre

gestión del conocimiento, las cuales resultan de

gran importancia en la actualidad. Además, los

consultados mencionaron la ausencia de ciertos

indicadores que permitirían hacer comparaciones

internacionales en áreas como las ventas atribuidas

a la innovación y formación por campos del

conocimiento. También se propone generar instrumentos

que permitan elaborar prospectiva en

el campo de la innovación.

Es de resaltar que varias de estas demandas de información

ya han sido adoptadas en el marco del proceso

de rediseño del formulario de la EDIT 412, entre

ellos el tema de la cooperación entre actores del

SNCTI, la formación del personal por campos de

conocimiento y el porcentaje de las ventas atribuido

a la innovación.

Existen temas que van más allá de su aplicación

de las encuestas de innovación en el sector industrial

y que fueron mencionados como necesidades

apremiantes por los consultados; esto se refiere a

los casos de la innovación en el sector de servicios,

cuyo primer ejercicio de medición se realizó en

2006, y la del sector agropecuario que aun el país

no ha abordado. En cuanto a los servicios, según

los entrevistados, el ejercicio adelantado en 2006

no fue del todo satisfactorio en la medida que se

dio una asimilación de las encuestas de innovación

para la industria; también se mencionó una desactualización

del directorio de empresas que pertenecen

al sector y la escasa difusión y socialización

que se ha dado de sus resultados13. En el caso del

sector agropecuario, se planteó la necesidad de

realizar una encuesta particular para Colombia, con

el fin de identificar sus dinámicas innovativas, así

como poder responder las demandas de información

que han manifestado en diferentes ocasiones

desde la institucionalidad con funciones en el tema.

2.5. Fuentes de información complementarias

para la toma de decisiones

De acuerdo con lo expresado por los entrevistados,

la toma de decisiones en materia de políticas

públicas de CTI, se basa en un conjunto

heterogéneo de fuentes de información, ya sea

de origen nacional, internacional, primario o

secundario. Las principales fuentes de información

a las que se acude corresponden a información

primaria recabada a través de fuentes

internas asociadas a registros institucionales

que soportan la política (información interna de

gestión, sistemas de monitoreo y evaluación o

bases de datos que apoyan convocatorias, por

ejemplo, la plataforma ScienTI, administrada por

Colciencias) y consultorías o informes contratados

para suplir necesidades específicas de información

(tabla 4). En cuanto a los fines con que

se utiliza la información, los entrevistados señalaron

su utilidad en la realización de comparaciones

internacionales y en el diseño, instrumentación,

seguimiento y evaluación de la política

de CTI.

Lo anterior señalaría que existe una brecha

visible entre la oferta y la demanda de información

que se acerca, al menos parcialmente,

recurriendo a otro tipo de información diferente

a las encuestas de innovación, en especial en

lo referente al seguimiento y evaluación de la

política en CTI que, como se ha señalado, es

uno de los principales obstáculos al uso de las

encuestas de innovación. Así mismo, la amplia

utilización de fuentes de información internas

y de estudios contratados puede también estar

reflejando dificultades en el acceso o escasa confiabilidad

respecto a la información generada por

otras instituciones y problemas de articulación

interinstitucional.

También se resaltaron los trabajos académicos

en el tema de innovación tecnológica como un

insumo para el diseño de la política pública, en

especial, aquellos basados en estudios de caso o

análisis cuantitativo.

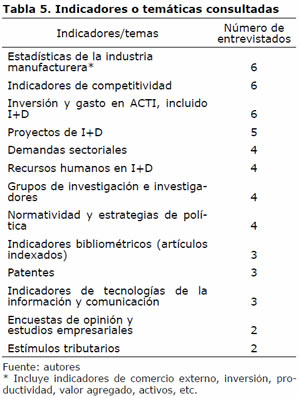

En la tabla 5 se presentan los principales indicadores

utilizados por los consultados. Los indicadores

de CTI se traslapan o son utilizados de

manera simultánea con otros indicadores relacionados

con el desempeño productivo y la competitividad

del sector industrial. De la lectura de

esta lista se constata nuevamente la importancia

que tienen los indicadores de I+D como orientadores

de la política en CTI.

Finalmente, de manera similar a las encuestas

de innovación, muchas fuentes de información

utilizadas para hacer política pública adolecen

de retrasos en su publicación que comprometen

su aporte y oportunidad, en especial, las

encuestas oficiales. También señalan problemas

en las diferentes ventanas de observación

entre instrumentos que dificulta su utilización

complementaria.

2.5.1. Utilidad percibida de la información

cualitativa versus la cuantitativa.

A continuación

se hace la discusión de las opiniones

dadas por los entrevistados cuando se les pidió

que realizaran un balance de los análisis cuantitativos

frente a los cualitativos, para el diseño,

seguimiento y evaluación de la política pública

en CTI. Cabe señalar que la definición de “lo cualitativo”

y “lo cuantitativo” para los entrevistados

varía sustancialmente, lo que dificulta llegar a

conclusiones generales14.

Un conjunto de los entrevistados consideran que

los aspectos tratados en las encuestas –como la

de innovación– son cuantitativos, y asocia los aspectos cualitativos únicamente con análisis

extensos como los estudios de caso o los grupos

focales. Otra parte de los entrevistados afirma

que las encuestas no son del todo cuantitativas

e incluyen aspectos de tipo cualitativo de gran

importancia para la toma de decisiones de política,

en este sentido, se entendería que lo cuantitativo

se refiere más a magnitudes, mientras lo

cualitativo es “medido” y expresado a través de

variables discretas de tipo categórico o binario

como las preguntas de percepción (en el caso de

las encuestas de innovación, parte del módulo

de la evaluación de la política).

Teniendo en cuenta esta salvedad, es significativo

que la mayor parte de los entrevistados –ocho en total– consideraron que estos dos tipos

de análisis son complementarios, en la medida

que ambos tipos de información contribuyen al

diseño y formulación de la política. Solamente

un consultado opina que la información cuantitativa

es mucho más importante y otro considera

que lo cualitativo posee mayor relevancia. Para

los entrevistados, ante la complejidad de aplicar

análisis profundos de tipo cualitativo y lograr

resultados de calidad y adecuada cobertura, se

opta por los análisis cuantitativos que tienen una

mayor confiabilidad general, aunque afirman

que si hubiera un estudio cualitativo adecuado y

suficientemente confiable, lo consultarían como

fuente de información.

Con respecto a la complementariedad de ambos

enfoques, uno de los entrevistados afirma que:“algunos estudios de carácter cualitativo son muy

ilustrativos de situaciones y muy poderosos para

desarrollar esquemas conceptuales, que son absolutamente

esenciales porque te permiten organizar

la información… los estudios cuantitativos te

dan números, pero no es información fácilmente

estructurable sin un esquema conceptual fuerte de

soporte… en política pública los análisis cuantitativos

ganan porque son más fáciles de hacer, pero

a nivel de poder encauzar cambios de paradigmas,

el análisis cualitativo es más importante”. En el

mismo sentido, otro de los entrevistados plantea

que: “la información cuantitativa es importante

porque tiene un sustento estadístico, lo cualitativo

tiene también sus métodos, pero son un poco más

complicados cuando de probabilidades se trata… la

información cualitativa es importante, por ejemplo,

cuando el interés es la sistematización de mejores

prácticas y su difusión permita desarrollar procesos

imitativos… en ese sentido, la misión del Estado es

hacer visible esas mejores prácticas”.

3. La experiencia de Colombia frente a

la experiencia latinoamericana.

A continuación se hará una breve comparación

de los resultados obtenidos para Colombia frente

a los hallazgos encontrados en la indagación llevada

a cabo en los demás países latinoamericanos

(Chile, Uruguay y Argentina) por parte de la

Agencia Nacional de Investigación e Innovación

del Uruguay (Baptista, 2009:17-36).

A excepción de Chile, que se fundamenta en el

Manual de Oslo, las encuestas de innovación en

la región se han basado conceptual y metodológicamente

en el Manual de Bogotá; sin embargo,

el caso colombiano es particular en el sentido

que se perciben algunas prácticas alejadas de

los principios metodológicos y procedimentales

recomendados por este manual.

En general, en la región las encuestas de innovación

no son centralmente consideradas como

insumo entre los integrantes de la comunidad

política y técnica allegada al desarrollo de políticas

de CTI, a la hora de la toma de decisiones

de diseño, rediseño, monitoreo y evaluación. En

el caso de Colombia, se constata que los entrevistados

conocen tales encuestas; la mayoría

afirmó hacer uso de ellas y las considera una

herramienta relevante como insumo para la formulación

de la política pública en CTI. No obstante,

el caso colombiano guarda en común con

los demás países la problemática de un uso parcial

de las encuestas, en materia de seguimiento

y evaluación de la política de CTI o la instrumentación

de la misma. Esto señalaría poco desarrollo

en los procesos de monitoreo y evaluación

de programas e instrumentos de CTI, tanto en

Colombia, como en los países analizados.

En cuanto a los obstáculos al uso de las

encuestas de innovación, se puede mencionar

lo siguiente:

- En Colombia no se perciben grandes problemas

de acceso a datos más desagregados,

a excepción de aquellos relacionados con el

desempeño productivo. En general, todas

las encuestas de los otros países analizados

incluyen esta información.

- En Colombia y Uruguay se presentan problemas

serios en el tema de la difusión de

resultados, en el plano de la comunicación

(diseminación y claridad) de las encuestas

de innovación.

- El amplio desfase de tiempo entre el relevamiento

y la disponibilidad de la información

resultante constituye un problema regional.

- Colombia es el único caso en el que existen

fuertes problemas respecto a la percepción

sobre la calidad y credibilidad de la información,

como resultado de los cuestionamientos

sobre el diseño del formulario.

- En la región parece existir una baja capacidad

para transformar la información en insumos

para la toma de decisiones.

- Mientras que en otros países la información

recolectada a través de las encuestas de innovación

parece haber seguido más las necesidades

académicas que las de los policymakers,

en Colombia ocurrió lo contrario:

una alta participación de la comunidad política

en el proceso de diseño de las encuestas,

pero un bajo involucramiento de la comunidad

académica.

- Con la excepción de Colombia, los entrevistados

de los países de la región señalan una

baja participación en los procesos de diseño

de las encuestas de innovación, lo cual constituye

limitación a la utilización de los resultados

de la misma. En el caso colombiano, la

aplicación de la encuesta fue el resultado de

un ejercicio concertado y participativo que

asegura, en parte, que los resultados de las

encuestas se ajusten a las necesidades de

la política.

- La traducción de resultados adaptados a las

necesidades de política es un problema general

en la región. Se habla que no siempre el

Estado tiene capacidad técnica para analizar y

utilizar la Encuesta del modo más apropiado.

Con respecto a las necesidades débilmente atendidas,

el caso colombiano mostró coincidencias

con el de otros países en cuanto a la necesidad

de mejorar la medición de cooperación, el

recurso humano por campos de conocimiento

y la inversión en actividades de innovación. No

obstante, en el caso de Colombia se plantearon

muchas más necesidades que las mostradas

en otros países, lo que es consistente con un

mayor conocimiento y valoración. En palabras

de Baptista et al., es “precisamente en el caso

de Colombia en que se registra un mayor uso

de las encuestas de innovación por parte de los

tomadores de decisión, donde se evidencia un

conocimiento sensiblemente más profundo de

las mismas, asociado a lo anterior, una mayor

capacidad de plantear demandas concretas de

información a los responsables del diseño de las

encuestas” (Baptista, 2009: 34).

4. Retos a futuro.

Para terminar, a continuación se presentan

las conclusiones derivadas del taller realizado

en Uruguay, en particular, se hace referencia

a las encuestas de innovación para la

industria manufacturera.

En materia de mediciones siempre se debe

empezar por la pregunta para quién y para qué,

y de ese modo establecer claramente hacia

quién están dirigidas, quiénes son los principales

interesados y cuál es el objetivo de las mismas.

Podría parecer obvio este punto, pero si no se

tiene claro esto, se puede terminar en formularios

muy extensos, sin orientación clara y, por

lo tanto, sin buenos resultados. En materia de

encuestas de innovación se pueden formular tres

grandes objetivos concurrentes: (i) caracterizar

los procesos de innovación, (ii) apoyar los procesos

de formulación de la política pública y (iii)

realizar comparaciones internacionales. Los tres

deben ser buscados, pero finalmente el énfasis

va a estar dado por la priorización a los stakeholders

y las demandas que estos formulen.

Se propuso una agenda regional alrededor de

cuatro frentes de trabajo: teórico-conceptual,

temático, metodológico y difusión-análisis. En

cuanto a la base conceptual para el desarrollo

del trabajo, se debe desarrollar un marco teórico

que caracterice la innovación en América Latina;

a la fecha ya son muchos los estudios e investigaciones

que se han realizado sobre las empresas

y los procesos innovadores en la región, que

permitirían construir este marco de referencia.Para esta caracterización es necesario definir

qué se quiere medir, valorando en forma paralela

tanto los resultados como los esfuerzos y las

capacidades innovadoras empresariales; igualmente,

para esta valoración se requiere subrayar

la importancia del entorno en el que se desempeñan

las empresas, la necesidad de comprender

el funcionamiento de los sistemas de CTI e

identificar los obstáculos en el interior de estos.

En lo que hace referencia a la parte temática,

se esbozan diversas áreas de trabajo y profundización

tanto en materia de medición, como de

investigación. Es necesario avanzar en la medición

de otros sectores (servicios y agropecuario), en primera instancia, mediante la realización de

estudios de caso o en profundidad, para entender

mejor los determinantes y las dinámicas de

innovación en dichos sectores. Por otra parte, y

para alimentar el marco teórico, se requiere continuar

explorando las especificidades de América

Latina en lo que hace referencia a la novedad,

los mercados y las formas de innovar, lo

cual busca establecer las diferencias con países

más desarrollados.

En materia de medición se propone diseñar indicadores

de capacidades de innovación, de gestión

del conocimiento y de prácticas de administración

de recursos humanos, estas últimas

buscan caracterizar los recursos humanos para

la innovación, entendidos como el principal

recurso de la misma. Finalmente, explorar otros

tipos de innovaciones no orientadas al mercado,

tales como la social, institucional, de supervivencia

e informal15.

En lo que toca a la metodología, el principal

desafío para la región es la estandarización de

los formularios y los procedimientos, ya que

aun cuando en el Manual de Bogotá se plantean

orientaciones al respecto, la diversidad en la

región es muy grande, lo cual dificulta el benchmarking.

Teniendo en cuenta que las encuestas

son solo uno de los medios para recabar información

sobre innovación, se debe “controlar” la

cantidad de la información que se quiere recolectar

por este medio, ya que la mayor extensión

y complejidad de los formularios se va en

contravía de la calidad y la confiabilidad de la

misma; por lo tanto, se requiere promover otro

tipo de estudios para profundizar la comprensión

y caracterización de los procesos innovativos. De

otro lado, se hace necesario establecer mecanismos

para integrar la data de las encuestas de

innovación con otras encuestas, para cruzar con

los datos de desempeño económico y empleo.

El último frente de trabajo, se refiere a la difusión

de los resultados de las encuestas y su posterior

análisis por parte de expertos. No sobra reiterar

la necesidad de mejorar los tiempos de entrega

de los resultados; sólo en la medida en que

se tengan oportunamente estos datos se pueden

hacer los estudios y análisis que alimenten

las políticas pública, de CTI, industrial y social.

Finalmente, se propuso la realización de talleres

específicos con algunas comunidades, principalmente

la política, la de estadísticos y la de analistas

y la académica, con el ánimo de discutir

los avances en los diferentes frentes de trabajo.

Bibliografía

Arundel A. y Bordoy C. (2005). The 4th Community

Innovation Survey: Final Questionnaire,

Supporting Documentation, and the State-of-Art

for the Design of the CIS. Final Report for the

project “Preparation of the Fourth Community

Innovation Survey”.

Arundel A. (2007). Innovation Survey Indicators:

what impact on innovation Policy? Science,

Technology and Innovation Indicators in a Changing

World: Responding to Policy Needs. Paris.

OECD. pp. 47-64.

Baptista B., et al. (2009). Consulta a Tomadores

de Decisión en Políticas Públicas de Ciencia,

Tecnología e Innovación sobre sus Fuentes de

Información. En: Informe Regional. Montevideo,

Uruguay. Agencia Nacional de Investigación e

Innovación.

DANE. (2008). Boletín de prensa: resultados de la

Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica

en el Sector Servicios 2004-2005. Bogotá, DANE.

DANE, DNP y Colciencias. (2007). Innovación y

desarrollo tecnológico de la industria manufacturera

Colombia 2003-2004. Bogotá, DANE.

DNP y Colciencias. (1997). Panorama de la innovación

tecnológica en Colombia. Bogotá, DepartamentoNacional de Planeación.

Durán, X., Ibáñez, R., Salazar, M. y Vargas, M.

(1998a). Características por Sector Industrial y

Región Geográfica. Bogotá, OCyT, Departamento

Nacional de Planeación.

—. (1998b). La innovación tecnológica en Colombia:

características por tamaño y tipo de empresa.

Bogotá, Departamento Nacional de Planeación.

Jaramillo, H., Lugones, G., Salazar, M. (2000).

Normalización de Indicadores de Innovación

Tecnológica en América Latina y el Caribe. En:

Manual de Bogotá. (1.a ed). Bogotá, OEA/ RICYT/

Colciencias/ CYTED/ OCT.

Malaver, F. y Vargas, M. (2006). Capacidades tecnológicas,

innovación y competitividad de la industria

de Bogotá y Cundinamarca: resultados de

una encuesta de innovación. Bogotá, Cámara de

Comercio de Bogotá Observatorio Colombiano de

Ciencia y Tecnología, Agenda Regional de Ciencia y

Tecnología y Consejo Regional de Competitividad.

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología.

(2009). Encuestas de innovación y política

pública: el caso colombiano. En: Relatoría del

Panel, num. 5 del Consejo Científico del Observatorio

Colombiano de Ciencia y Tecnología,

www.ocyt.org.co, septiembre.

OECD. (2005). Guidelines for collecting and

interpreting innovation data. Paris. 2005 edition.

Manual de Oslo, OECD.

Penalva, C. (2003). Postcodificación y análisis de

datos textuales: análisis cualitativo con Atlas-ti.

En: Working Paper, num. 5, Alicante, España,

Instituto Universitario de Desarrollo y Paz.

Salazar, J. et al. (2007). Evaluación de algunos

instrumentos de política de innovación y desarrollo

tecnológico y de su impacto en el sector

manufacturero. Bogotá, Departamento Nacional

de Planeación.

Salazar, M. y Holbrook A. (agosto 2004). A

debate on innovation surveys. En: Science and

Public Policy, vol. 31, num. 10, pp. 254-266.

1 Economista, Universidad del Rosario; M.Sc. in Technical Change and Industrial Strategy, University Of Manchester; Ph. D candidate, Simon Fraser University,

Vancouver, Canada; directora del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OcyT). msalazar@ocyt.org.co

2 Economista y magíster en Economía, Universidad Nacional de Colombia; investigadora del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OcyT). nalbis@ocyt.

org.co.

3 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y Venezuela.

4 En principio, las EDIT se basan en el Manual de Bogotá, aunque no se siguen las recomendaciones en materia de procedimientos. Lo determinante, a pesar de que se

dice estar basado en dicho Manual, es que detrás de la EDIT no hay un marco conceptual claro, ni lo es el para qué de tantas preguntas.

5 Para mayor detalle sobre los aspectos metodológicos de la EDIT 2, ver DANE-DNP-Colciencias, 2007.

6 La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB); aunque no es una entidad que formula directamente política de CTI, se incluye por su papel asesor, en parte como vocero

de los empresarios, en espacios de formulación de la política como la Agenda de Ciencia, Tecnología e Innovación de Bogotá-Cundinamarca y la Comisión Regional de

Competitividad, donde asumió la Secretaría Técnica, en su momento.

7 Es importante resaltar que las tablas de frecuencia que se presentarán a lo largo del documento, hacen referencia al grupo de las diez personas asociadas a la

formulación de la política de CTI.

8 En palabras de uno de los entrevistados: “en algunas instituciones dedicadas al tema, incluyendo la nuestra, aun cuando las encuestas tienen una gran cantidad de

información valiosa para ellas, no se le ha sacado provecho de una manera amplia y sistemática”.

9 El documento referenciado corresponde a la consultoría realizada para el DNP, por Juan Carlos Salazar et al., en 2007.

10 Según la persona entrevistada del DANE, la explicación de la adopción de una estructura matricial para la encuesta se debió a que en el momento en el que se

estructuró la encuesta, para profundizar la información de algunas variables particulares, requeridas por algunos tomadores de decisiones de política que participaron

en el proceso, se determinó que la manera más fácil de hacerlo era a través de un cuestionario de tipo matricial. Recientemente, luego de las observaciones realizadas

por algunos usuarios de la información y del comité asesor del proceso, se lleva a cabo el rediseño del formulario para la aplicación de la EDIT 4 donde se abandona la

estructura matricial de las encuestas anteriores.

11 Identificar a las firmas que han desarrollado actividades de innovación (más allá de los resultados obtenidos) y a las que no desarrollaron actividades de innovación

y que, por lo tanto, no intentaron innovar.

12 La reciente reinstauración de los comités de expertos que apoyen al DANE en la elaboración de formularios, es realmente una iniciativa muy importante para que

estos procesos de recolección de información atiendan las necesidades del país y cuenten con una base teórica y conceptual adecuada.

13 Sobre este tema se está adelantando, bajo la coordinación del DANE, la revisión del formulario y la consulta de la experiencia internacional, con el fin de definir la

mejor manera de abordar la medición de la innovación en el sector terciario.

14 De alguna manera la discusión no giró alrededor de lo planteado en el Manual de Bogotá, i.e con respecto a si en la medición se privilegian los indicadores cualitativos

frentes a lo cuantitativos (ej. la inversión).

15 Este punto generó amplio debate ya que se considera que las encuestas de innovación están orientadas al sector empresarial y, por lo tanto, orientadas principalmente

al mercado.

|